Guerre du Golfe - Résumé

La Guerre du Golfe est un conflit qui oppose, du au , l’Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l’invasion et l’annexion du Koweït par l’Irak. La guerre est divisée en deux phases : l’opération Bouclier du désert (en anglais Desert Shield), du au , au cours de laquelle les troupes se renforcent et défendent l’Arabie saoudite, et l’opération Tempête du désert (en anglais Desert Storm), du au , phase de combat, qui commence avec un bombardement aérien et naval, suivi d’un assaut terrestre et qui se termine par la victoire des forces de la coalition qui parviennent à repousser l’armée irakienne hors du Koweït et à avancer en Irak. La coalition cesse sa progression et déclare un cessez-le-feu 98 heures après le début de la campagne terrestre. Au cours de la guerre, les combats sont limités à l’Irak, au Koweït et à des zones le long de la frontière avec l’Arabie saoudite ; l’Irak lance des missiles Scud contre des cibles militaires de la coalition en Arabie saoudite et contre Israël.

La guerre du Golfe est aussi connue sous d’autres noms, comme la Première Guerre du golfe Persique, la Première Guerre du Golfe, la Guerre du Koweït, la Première Guerre d’Irak, ou tout simplement « Guerre d’Irak » jusqu’à ce que le terme fasse référence à la guerre de 2003. Pourtant, il y eut peu de combats dans le Golfe persique en 1991, et le surnom de ce conflit convient mieux à la guerre Iran-Irak qui avait été surnommée en son temps la « guerre du Golfe ».

Ce conflit est marqué par la mise en place d’émissions télévisées en direct depuis le front, principalement par le réseau américain CNN. La guerre gagne également le surnom de « Guerre de jeu vidéo » après la diffusion quotidienne d’images provenant de caméras installées à bord des bombardiers américains au cours de l’opération Tempête du Désert.

Origines du conflit

Rapprochement américano-irakien

Depuis la révolution de 1958, l’Irak était allié à l’Union soviétique et il y avait des désaccords entre le pays et les États-Unis. Ces derniers étaient préoccupés par la position de l’Irak dans le conflit israélo-palestinien et désapprouvaient le soutien qu’il apportait à de nombreux activistes arabes, comme Abou Nidal. Ils avaient inscrit l’Irak sur la liste des États soutenant le terrorisme, le . Les États-Unis étaient restés officiellement neutres après l’invasion de l’Iran par l’Irak en 1980, devenue la guerre Iran-Irak, bien qu’ils aient fourni des ressources, un soutien politique et quelques avions « non militaires » à l’Irak.

En , l’Iran lance une fructueuse contre-offensive (opération Victoire Indéniable) et les États-Unis intensifient le soutien qu’ils apportent à l’Irak afin d’empêcher sa défaite. Dans une tentative d’établir des relations diplomatiques complètes, l’Irak est retiré de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Apparemment, cela était dû à l’amélioration de la teneur des écoutes du régime, bien que l’ancien assistant du secrétaire adjoint américain à la défense ait déclaré par la suite : « Personne n’avait de doutes sur le fait que [les Irakiens] continuaient à être impliqués dans le terrorisme… La vraie raison était de les aider à gagner la guerre contre l’Iran. ». Après des succès militaires de l’Irak et le refus de l’offre de paix par l’Iran en son mois de juillet, les achats d’armes par les belligérants atteignent un pic en 1982. Lorsque le président irakien Saddam Hussein expulse Abou Nidal vers la Syrie après que les États-Unis en ont fait la demande en , l’administration Reagan envoie Donald Rumsfeld rencontrer Saddam Hussein en tant qu’envoyé spécial et renoue des liens avec lui. Malgré le drame de la frégate américaine Stark, attaquée par erreur par des avions irakiens en (37 marins tués), la coordination militaire entre l’Irak et les États-Unis se renforce jusqu’en 1988.

En , au moment où le cessez-le-feu avec l’Iran est signé, l’Irak est criblé de dettes et les tensions montent avec les pays proches. La majeure partie de cette dette est détenue par l’Arabie saoudite et le Koweït et l’Irak fait pression sur ces deux nations pour qu’elles effacent ses dettes, mais elles refusent.

Revendication irakienne sur le Koweit

Le différend entre l’Irak et le Koweït implique également le fait que l’Irak revendique le Koweït comme territoire irakien légitime. Le Koweït faisait partie de la province ottomane de Bassora jusqu’à l’issue de la Première Guerre mondiale. La dynastie souveraine du Koweït, la famille al-Sabah, avait conclu un accord de protectorat en 1899, qui assignait la responsabilité de ses affaires étrangères au Royaume-Uni. En 1922, c’est le Royaume-Uni qui fixe la frontière entre les deux pays en 1922, rendant l’Irak pratiquement sans accès à la mer. Le Koweït rejette par la suite les tentatives irakiennes d’obtenir des dispositions complémentaires dans la région.

L’Irak se voulait déjà souverain du Koweït en 1958. Trois ans plus tard, le Général Kassem revendiquait le « territoire koweïtien » comme partie intégrante de la « nation irakienne », juste après la pleine indépendance du Koweït, déclarée le grâce aux appuis britannique et arabe.

Endettement irakien et différend pétrolier

L’Irak accuse aussi le Koweït de dépasser les quotas de production de pétrole fixés par l’OPEP. Afin que l’organisation maintienne son prix à 18 dollars le baril, une certaine discipline est nécessaire. Les Émirats arabes unis et le Koweït sont régulièrement en surproduction. Pour ce dernier, il s’agit en partie de réparer les pertes causées par les attaques iraniennes lors de la guerre Iran-Irak et de payer pour les pertes d’un scandale économique. Il en résulte une chute des prix, jusqu’à 10 dollars le baril, correspondant à une perte de sept milliards de dollars par an pour l’Irak. Ce manque à gagner est équivalent à son déficit de la balance de paiements en 1989. Les revenus qui en résultent ne suffisent plus à subvenir aux besoins du gouvernement, et encore moins à réparer les infrastructures endommagées. La Jordanie et l’Irak souhaitent alors plus de discipline et obtiennent une petite victoire. Le gouvernement irakien décrit cela comme de la guerre économique, et considère que le Koweït a aggravé la situation avec des forages directionnels réalisés à travers la frontière, dans le gisement de Rumaila. À la même époque, Saddam Hussein cherche à tisser des liens étroits avec les États arabes qui ont soutenu l’Irak lors de la guerre. Il obtient le soutien des États-Unis, et pense que l’existence de liens avec des États du Golfe pro-occidentaux pourrait aider à amener et maintenir l’Irak dans la sphère d’influence des États-Unis.

L’énorme diminution des exportations de pétrole de ces deux pays de l’OPEP — Iran et Irak — représente autant de bénéfices pour l’Arabie saoudite et le Koweït, auprès desquels l’Irak est respectivement endetté à hauteur de 45 milliards de dollars américains et de 15 milliards de dollars. Saddam Hussein exige des deux pays arabes non seulement l’annulation de ces dettes, mais aussi un don d’une valeur égale, et menace de représailles armées en cas de désaccord. La reconversion de l’économie de guerre en économie de marché s’opère lentement en Irak. Une diminution du cours du baril de pétrole brut d’un seul dollar fait perdre 1 milliard de dollars par an à l’Irak. Or le Koweït, qui restreint l’accès irakien au golfe Persique et a fortiori à la mer, produit de plus en plus de pétrole et ne respecte même pas ses quotas. L’ultime casus belli arrive lorsque le Koweït est accusé de forer du côté irakien de la frontière entre les deux pays.

Le , Saddam Hussein rencontre l’ambassadrice américaine à Bagdad, April Glaspie. Celle-ci, bien au fait de ce qui se prépare (« nous constatons que vous avez amassé des troupes nombreuses à la frontière »), lui laisse entendre que les États-Unis n’interviendraient pas dans un conflit opposant deux pays arabes. Le , une réunion de médiation est organisée à Djeddah ; elle échoue. Le , l’armée irakienne envahit le Koweït en quelques heures. L’émir Jaber se réfugie à l’étranger.

Réaction à l'invasion du Koweït

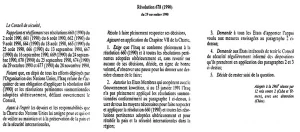

L’invasion du Koweït est condamnée par la communauté internationale qui vote la résolution 660 dès le , puis elle conduit à des sanctions économiques immédiates contre l’Irak. Le , « l’infirmière Nayirah » (appelée ainsi par les médias) témoigne devant une commission du Congrès des États-Unis, qui est retransmit à la télévision. Elle déclare notamment que « ma sœur aînée avait accouché le 29 juillet et nous voulions passer quelque temps au Koweït auprès d’elle. […] Pendant que j’étais là, j’ai vu les soldats irakiens entrer dans l’hôpital avec leurs armes. Ils ont tiré les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. J’étais horrifiée. Je ne pouvais rien faire et je pensais à mon neveu qui était né prématuré et aurait pu mourir ce jour-là lui aussi. […] ». Après la guerre, il a été découvert que ce témoignage était entièrement faux, qu’il avait un objectif de propagande pour que l’opinion publique internationale contribue à ce qu’elle soutienne l’action militaire. La jeune fille, coachée selon certaines sources par Michael Deaver, ancien conseiller en communication de Ronald Reagan, s’appelait Nayirah al-Ṣabaḥ, et était la fille de l’ambassadeur du Koweït à Washington Saud bin Nasir Al-Sabah. Le , la résolution 678 du Conseil de Sécurité des Nations unies autorise le recours à la force contre les forces irakiennes, si celles-ci n’ont pas évacué le Koweït au . Adoptée par 12 voix contre 2 (Cuba, Yémen) et 1 abstention (la Chine), c’est la première résolution de l’ONU à autoriser le recours à la force depuis la guerre de Corée (1950).

Le président américain George Bush déploie les forces des États-Unis en Arabie saoudite et exhorte d’autres pays à envoyer leurs propres armées sur le terrain. De nombreuses nations rejoignent la coalition, y compris la France, ce qui en fait la plus grande alliance militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité des forces militaires de la coalition viennent alors des États-Unis, avec l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et l’Égypte comme principaux contributeurs, dans l’ordre. Le Koweït et l’Arabie saoudite paient environ 32 milliards de dollars sur les 60 milliards que coûte le conflit.

Chronologie

Genèse du conflit

- 2 août 1990 :

- À 2 heures du matin, début de l’invasion du Koweït par l’Irak, Saddam Hussein lance l’élite de son armée à l’assaut de l’émirat. La petite armée koweïtienne est balayée, l’émir et une partie de sa famille échappent de justesse aux commandos irakiens. En quatre heures, l’opération est terminée.

- Réaction immédiate des États-Unis. Le président George H. W. Bush téléphone à plus de soixante chefs d’État et de gouvernement en quelques jours, avec comme but de leur faire prendre une position commune, afin qu’en cas de confrontation, Saddam Hussein, ait en face de lui le monde entier et non pas seulement les États-Unis.

- Un cabinet de crise est immédiatement formé, réunissant : James Baker, Dick Cheney (secrétaire à la Défense), le Général Brent Scowcroft (conseiller pour la Sécurité nationale), le Général Colin Powell (chef des Armées) et le Général Norman Schwarzkopf, qui deviendra commandant en chef des troupes alliées dans le Golfe. S’ajouteront de façon secondaire le Vice-Président Dan Quayle et John Sununu (directeur de cabinet du président).

- Le Conseil de sécurité de l’ONU vote la première des douze résolutions : condamnation de l’invasion du Koweït.

- 6 août 1990 :

- Le président George H. W. Bush signe l’ordre d’engagement de l’opération « Desert Shield » (Bouclier du désert).

- Le Conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution organisant le boycott militaire, commercial et financier de l’Irak, par 13 pour et 2 abstentions (Yémen et Cuba).

- 7 août 1990 :

- Les premiers régiments américains de la 82ème division aéroportée et des « marines » arrivent à Dahran, une immense plate-forme pétrochimique au nord-est de l’Arabie. En trois mois, les forces américaines se monteront à 200 000 soldats, un millier d’avions, 700 chars d’assaut et 80 navires de combat.

- Le général Hansford Johnson, chef de la logistique, dira plus tard : « C’est le pont aérien le plus important jamais entrepris par les États-Unis sur une aussi courte période. » 95 % des avions C-5 Galaxy (110 tonnes de fret) et C-141 Starlifter (35 tonnes de fret) du Military Airlift Command ont été mobilisés.

- En face, l’Irak disposerait de près d’un million de soldats, 4 000 chars et véhicules blindés, 700 avions, de milliers de pièces d’artillerie, et de 700 missiles sol-sol Scud de fabrication soviétique, pouvant transporter une charge chimique.

- 8 août 1990 : le Président Saddam Hussein proclame l’annexion du Koweït, la déclare « 19ème province irakienne » et nomme comme gouverneur un de ses proches militants du parti Baas, connu pour sa brutalité, afin de liquider tous les foyers de résistance.

La prise des otages occidentaux

- :

- L’Irak ferme ses frontières, bloquant dans le pays près de 10 000 ressortissants de pays occidentaux.

- Début de la présence française sur le terrain pour des missions de contrôle de l’embargo et de soutien militaire aux Émirats arabes unis. Le porte-avions Clemenceau, transformé en porte-hélicoptères de combat, avec 1 800 soldats à son bord, quitte le port de Toulon pour le port de Djibouti.

- : sommet de la Ligue arabe au Caire ; l’Irak y est condamné, mais à une faible majorité. La Ligue approuve l’envoi de troupes arabes (égyptiennes, syriennes et marocaines) ainsi que le déploiement des Américains. Pour les remercier, les États-Unis envoient James Baker à Damas pour laver le président syrien Hafez el-Assad de toute accusation de terrorisme et lui laisser imposer sa paix au Liban, et annule la dette que l’Égypte a envers eux.

- :

- Saddam Hussein, après des semaines de négociations, signe la paix avec l’Iran, effaçant les huit ans de guerre et les 500 000 morts irakiens, restituant tous les territoires gagnés entre 1980 et 1988, reconnaissant l’accord frontalier de 1975 donnant à l’Iran le contrôle du Chatt-el-Arab, le débouché des fleuves Tigre et Euphrate dans le Golfe, contre la neutralité de l’Iran.

- Saddam Hussein retire une dizaine de divisions stationnées face à l’Iran pour les déployer sur le flanc sud face au Koweït.

- : le gouvernement irakien annonce que les ressortissants occidentaux des « pays hostiles » sont « invités » à rester en Irak, par « le gouvernement et le peuple irakiens » et seront « hébergés » sur des sites stratégiques. De fait ils deviennent des « boucliers humains ». Les autres étrangers, ressortissants des pays arabes et asiatiques sont libres de quitter le pays mais en abandonnant tous leurs biens.

- : le gouvernement irakien ordonne aux ambassades étrangères établies au Koweït de fermer leurs portes avant le 24 août. La plupart des pays obtempèrent, mais pas les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie. L’Union soviétique fait partir son personnel diplomatique mais annonce que « l’ambassade n’est pas fermée ». Le personnel des ambassades va s’organiser pour résister et survivre, sans eau, sans électricité, avec des vivres qui s’épuisent et encerclés par les forces spéciales irakiennes.

- : après la prise en otage de ressortissants français par le gouvernement irakien, le président François Mitterrand décide de renforcer la présence aéronavale française dans le golfe Persique.

- : Saddam Hussein se présente à la télévision irakienne entouré des otages britanniques ; le monde entier est bouleversé et indigné.

Le vote de l'ONU sur l'embargo

- 25 août 1990 : le Conseil de sécurité de l’ONU vote la résolution 665 autorisant l’usage de la force pour faire respecter l’embargo. Une cinquantaine de bâtiments de guerre de sept nations sont déjà en place en mer Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe Persique.

- 27 août 1990 : la France adopte une attitude de fermeté dans la crise du golfe.

- 28 août 1990 : conscient de l’effet dramatique de la prestation du 23 août, le gouvernement irakien annonce la libération des femmes et des enfants occidentaux. Cette libération donne de l’espoir aux diplomates qui espèrent une solution possible autre que la guerre.

- 31 août 1990 : les soldats américains stationnés en Arabie saoudite sont au nombre de 80 000, alors que la Grande-Bretagne annonce l’arrivée de sa 7ème brigade blindée en provenance d’Allemagne.

- 9 septembre 1990 : Mikhail Gorbatchev et George H. W. Bush, lors d’une rencontre à Helsinki, confirment leur union dans la crise et déclarent vouloir démontrer « l’agression ne peut pas payer et ne paiera pas », mais insistent sur leur volonté d’une « solution pacifique de la crise ».

- 11 septembre 1990 : après son discours sur le « nouveau monde » devant le Congrès à majorité démocrate, le président républicain George H. W. Bush est ovationné par les représentants du peuple américain, debout, trente-cinq fois en trente-cinq minutes. Les observateurs politiques soulignent que cela ne s’était plus vu depuis le 8 décembre 1941, lors de la déclaration de guerre au Japon de Franklin Roosevelt après l’attaque de Pearl Harbor.

- 14 septembre 1990 : la résidence de l’ambassadeur de France au Koweït est saccagée par des soldats irakiens; quatre Français sont enlevés dont un seul sera libéré quelques heures plus tard, l’attaché militaire.

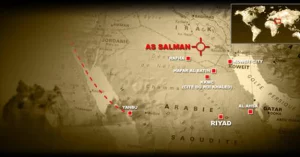

- 15 septembre 1990 : le président français François Mitterrand après cinq semaines d’hésitation, et à la suite du saccage des locaux diplomatiques au Koweït, décide de l’envoi dans le Golfe, d’un corps expéditionnaire, qui sera porté à 12 000 hommes : la Division Daguet, dont 5 000 soldats de la Force d’Action Rapide, équipés de chars et d’hélicoptères, et soutenus par une trentaine d’avions de combats, seront déployés sur le flanc ouest du dispositif américain en Arabie saoudite.

La séance plénière des Nations unies

- :

- Après la menace de Saddam Hussein d’attaquer Israël et de détruire les puits de pétrole de la région, le prix du baril de Brent franchit la barre des 40 US dollars (contre 16 $ en juillet). Les marchés boursiers enregistrent, de leur côté, des baisses importantes par rapport à début août (-15,4 % à Wall Street, – 24 % à Paris, – 32 % à Tokyo).

- L’Assemblée générale des Nations unies accueille quarante chefs d’État ou de gouvernements qui se sont déplacés pour cette occasion. En séance plénière, le président français François Mitterrand confirme la fermeté de la France mais laisse une porte ouverte à la négociation en déclarant « Que l’Irak affirme son intention de retirer ses troupes, qu’il libère les otages, et tout devient possible. ». Plusieurs pays arabes reconnaissent dans cette ouverture, la prise en compte de leurs propres positions et l’esprit du texte que la Jordanie, le Maroc et l’Algérie avaient préparé au début du mois de septembre.

- : Saddam Hussein remercie la France de son ouverture diplomatique et affirme souhaiter parvenir à « un règlement équitable et global » de la crise. Cependant il se réfère à son plan du 12 août dernier qui présentait « une solution globale pour tous les problèmes d’occupation dans la région », faisant allusion à la Syrie occupant le Liban et aux Israéliens occupant la bande de Gaza, la Cisjordanie, le sud Liban et le plateau du Golan.

- 1er octobre 1990 :

- Le président George H. W. Bush, à la tribune des Nations unies évoque l’évacuation du Koweït en déclarant que cela créerait une « occasion de résoudre le conflit qui oppose les Arabes à Israël ». Les diplomates se demandent si le fait de lier la résolution de la crise du Golfe à la question des territoires occupés, est réellement une concession bien réfléchie de la part du gouvernement américain.

- Dans les jours qui vont suivre, cette déclaration va déclencher un développement de l’activisme des Palestiniens, alors qu’au Liban, le président Hafez el-Assad redouble d’effort pour briser la résistance chrétienne du général Michel Aoun. Les Américains laissent faire car la Syrie a promis 10 000 soldats et 200 chars pour l’opération « Bouclier du désert ».

- : une jeune femme témoigne, les larmes aux yeux, devant le congrès américain des horreurs commises par les armées irakiennes au Koweït. L’événement est retransmis rapidement par les télévisions du monde entier. En fait, ce témoignage était entièrement faux. La jeune fille était la fille de l’ambassadeur du Koweït à Washington. C’est l’Affaire des couveuses au Koweït.

- : libération par le gouvernement irakien des 300 derniers Français gardés en otages. les autres occidentaux seront relâchés petit à petit au fur et à mesure des visites des personnalités à Bagdad, dont l’allemand Brandt, l’anglais Heath, le japonais Nakasone, l’autrichien Kreisky et même une délégation de parlementaires européens, dont le français Jean-Marie Le Pen qui depuis le début déclare son hostilité à l’intervention française dans ce conflit qu’il estime avant tout inter-arabe. Il obtiendra la libération d’une cinquantaine de ressortissants de la communauté européenne.

- : les militaires du Pentagone, présentent au président George H. W. Bush, la situation militaire, de laquelle il ressort que :

- l’embargo prendra du temps avant de commencer à être réellement efficace ;

- l’Irak dispose de stocks considérables et bien protégés.

- Les forces irakiennes cannibalisent le Koweït, où elles continuent à se renforcer;

- L’armée irakienne installe de nouvelles lignes de défense solidement enterrées;

- les sapeurs irakiens ont préparé le sabotage des installations pétrolières koweïtiennes.

- : James Baker entame une tournée de 7 jours en Europe, au Proche-Orient et en Union soviétique. Il négocie avec Mikhaïl Gorbatchev sa neutralité contre la promesse de nouvelles aides économiques et l’assurance de la non-ingérence américaine dans le règlement des revendications d’indépendance dans les pays baltes et dans les pays du Caucase.

- :

- Le président George H. W. Bush, convaincu que Saddam Hussein ne reculerait pas devant une force défensive, annonce le doublement des effectifs de l’opération « Bouclier du désert » dans les deux mois, soit 450 000 soldats opérationnels, 1 200 chars et 1 500 avions.

- La Grande-Bretagne annonce porter ses effectifs de 8 000 à 30 000 soldats placés sous le commandement d’un héros de la guerre des Malouines, le général Peter de la Billière.

- : James Baker rencontre le président russe Mikhaïl Gorbatchev dans sa datcha des environs de Moscou. Au sujet de la résolution de l’ONU, Gorbatchev dit : « Si ce vote passe et si Saddam ne plie pas, vous comprenez qu’il vous faudra y aller », ce à quoi Baker répondit « Nous comprenons ».

- : le président George H. W. Bush fête le « Thanksgiving Day », avec son épouse Barbara Bush, sur le terrain, avec les « boys », et assiste à un office d’action de grâces sur un bâtiment au large de l’Arabie saoudite. Il déclare : « La liberté et la prospérité dont nous rendons grâces à la Providence sont des motifs de joie, mais aussi notre responsabilité ». Sur le chemin du retour, vers les États-Unis, il rencontre le roi Fahd d’Arabie Saoudite, le président égyptien Hosni Moubarak et le président syrien Hafez el-Assad (à Genève).

Vote de l'ultimatum par le Conseil de sécurité

- : le Conseil de sécurité de l’ONU vote la résolution 678 qui rend légitime l’emploi de la force contre l’Irak, et fixant au , minuit, l’ultimatum après lequel les membres des Nations unies seront habilités à contraindre par la force les troupes irakiennes à évacuer le Koweït occupé.

- : le président George H. W. Bush tente une initiative diplomatique en proposant au ministre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz, de le rencontrer à la Maison-Blanche, puis d’envoyer James Baker rencontrer Saddam Hussein à Bagdad. Cette initiative débouchera seulement sur une rencontre à Genève le entre James Baker et Tarek Aziz.

- : Saddam Hussein tente de reprendre l’initiative en libérant les 300 derniers otages occidentaux et asiatiques qu’il détenait. Annonçant cette libération, il dit : « Nous sommes assez forts à présent pour nous passer de boucliers humains ». Cependant, ce geste aura peu d’impact sur les opinions publiques, et cela ne modifia pas la ligne de conduite de George H. W. Bush.

- : début d’une escalade verbale de quelques jours, qui amène Saddam Hussein à menacer les soldats américains de « fleuves de sang » et d’une « mer de feu ». Il annonce que la grande ville israélienne Tel Aviv sera sa première cible en cas de guerre.

- : lors de la cérémonie des vœux à l’Élysée, le président François Mitterrand déclare « Jusqu’à cette année, nous avions l’ordre, deux superpuissances, et l’équilibre de la terreur. Maintenant, nous avons le désordre. Hier, c’était rassurant ; aujourd’hui, c’est rafraîchissant. »

- : le président George H. W. Bush demande au Congrès américain d’approuver l’usage de la force contre l’Irak, conformément à la résolution des Nations unies. Le Congrès vote à une majorité de 250 voix contre 183 à la Chambre des représentants et de 52 voix contre 47 et une abstention au Sénat.

Les ultimes démarches

- : rencontre à l’hôtel intercontinental de Genève entre James Baker et le ministre irakien Tarek Aziz. Celui-ci finalement refuse de prendre une lettre personnelle du président George H. W. Bush pour Saddam Hussein, dans laquelle il a écrit « … vous ne vous rendez pas compte à quel point l’Irak est isolé (…) Si vous ne vous retirez pas du Koweït et sans conditions, vous perdrez bien plus que le Koweït. », le ministre irakien la jugeant trop menaçante et trop impolie.

- : selon un sondage, 47 % des Américains étaient favorables à la guerre et 46 % s’y opposaient, alors qu’en août 1990, juste après l’invasion du Koweït, ils étaient 73 % à se déclarer prêts à la guerre.

- : Javier Pérez de Cuéllar tente une ultime démarche pour éviter la guerre en se rendant à Bagdad. Il propose l’envoi de casques bleus au Koweït et la convocation à terme d’une conférence internationale, mais il se heurte à l’intransigeance de Saddam Hussein.

- :

- Javier Pérez de Cuéllar de retour d’Irak, de passage à Paris, déclare : « Si vous croyez en Dieu, je vous demande de prier. Il y a toujours une chance de paix, mais malheureusement il y a toujours un risque de guerre. »

- De son côté Saddam Hussein déclare : « La voie pour la restauration de la sécurité et de la stabilité dans la région passe par la restitution de la Palestine et la restauration des droits arabes spoliés. »

- :

- Le Parlement irakien approuve la position de Saddam Hussein, excluant toute concession sur le Koweït et annonçant : « C’est un affrontement historique. L’Irak, inébranlable, a résolu de combattre. », transformant ainsi le conflit en « guerre sainte » comme le proclame le Raïs devant la Conférence islamique internationale : « C’est une épreuve de force entre les infidèles et les croyants. Nous luttons pour la dignité. Notre paradis est celui qui est promis aux croyants (…) « le paradis est à l’ombre du sabre », dit le Coran. »

- La Conférence islamique internationale décide d’appeler les populations musulmanes du monde entier à soutenir l’Irak, en rappelant que « le djihad est une obligation pour tous les musulmans en cas d’agression contre l’Irak », et, citant Mahomet « Tu dois participer au djihad avec chaque émir, qu’il soit juste ou mauvais, et même s’il commet des péchés capitaux. » ; l’authenticité de cette citation est aujourd’hui discutée.

- L’opinion publique musulmane est en effervescence et s’exprime par des manifestations, des saccages et des attentats contre les intérêts des pays occidentaux (États-Unis, France et Grande-Bretagne) engagés dans l’opération « Bouclier du désert ».

- Saddam Hussein ordonne d’inscrire sur le drapeau irakien « Allahu akbar ».

- :

- À minuit tombe l’ultimatum posé à l’Irak par la résolution 678 votée le 29 novembre dernier par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les membres des Nations unies sont maintenant habilités à contraindre par la force les troupes irakiennes à évacuer le Koweït occupé.

- À 01 heure du matin, la France dépose un ultime plan de paix devant le Conseil de sécurité de l’ONU, reprenant en six points la trame du discours que le président français François Mitterrand avait fait devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre dernier. Les responsables américains le renvoient à plus tard sans discussion.

- À Moscou, le conseiller spécial pour le Proche-Orient de Mikhaïl Gorbatchev, Evgueni Primakov estime que : « Si Saddam est sûr qu’il n’a le choix qu’entre mourir et se mettre à genoux pour mourir plus tard, il préférera la guerre, où tout le monde perdra. »

- : le Parlement français vote en faveur de l’engagement militaire français dans le Golfe (523 pour, 43 contre et 2 abstentions à l’Assemblée ; 290 pour et 25 contre au Sénat). À 20h, dans une allocution radio-télévisée, le président français François Mitterrand déclare : « … tout repose désormais sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s’annoncent en préservant son unité. »

Le conflit

- : Dix-neuf heures après la fin de l’ultimatum posé à l’Irak, l’opération Tempête du désert débute. Il s’agit de la plus puissante opération interalliée depuis 1945 : un millier d’avions, des dizaines de milliers de tonnes d’explosifs et des milliards de dollars de matériels électroniques vont être utilisés contre l’Irak.

- :

- Alors qu’ils promettaient, au vu des manifestations d’avant le 15 janvier, d’être un million de personnes devant la Maison-Blanche, les pacifistes américains, regroupant des groupes religieux catholiques et protestants, des syndicats, Greenpeace, des anciens combattants, des écologistes, des associations d’homosexuels, des féministes et des partisans de la lutte contre le sida, ne réussissent à réunir que quelques centaines de personnes.

- Selon un sondage, 80 % des américains témoignent de leur fidélité à leur président.

- : Démission du ministre français de la défense Jean-Pierre Chevènement, remplacé par Pierre Joxe. Le président François Mitterrand confie à son ministre démissionnaire : « On ne peut pas toujours se tourner vers les Américains quand cela va mal pour nous. Il faut aussi savoir être solidaires d’eux. Les Anglais sont dans le Golfe, nous aussi.»

- Bataille de Khafji, les troupes irakiennes lancent une offensive sur la frontière saoudienne.

Opération Tempête du désert

L’opération Tempête du désert (Desert Storm en anglais) est le nom donné aux opérations militaires réalisées contre l’Irak du au par une coalition internationale sous commandement des États-Unis et missionnée par les Nations unies. Cette opération a mis fin à l’occupation du Koweït par l’Irak. Elle constitue la phase la plus violente de la guerre du Golfe. Elle peut se distinguer en une phase aérienne (campagne de bombardements) et en une phase terrestre (Desert Sabre, qui a duré symboliquement cent heures).

La résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies en met un terme définitif à la guerre du Golfe.

Déroulement de l'opération

Elle débute par des bombardements le contre l’armée irakienne, la coalition bénéficiant d’une suprématie aérienne et navale, les navires de guerre américains lançant des BGM-109 Tomahawk depuis le golfe Persique. Plus de 100 000 sorties aériennes sont effectuées et 88 500 tonnes de bombes larguées, détruisant en grande partie les infrastructures militaires et civiles irakiennes.

Le réacteur nucléaire Osirak, situé au sud-est de Bagdad, construit par les Français sur le modèle d’Osiris, est bombardé lors de raids massifs de bombardiers F-117 et F-111 de l’aviation des États-Unis. Il avait déjà été bombardé par les Israéliens le , causant une destruction partielle.

La campagne aérienne a été menée sous les ordres de Chuck Horner (en), commandant en chef de l’United States Central Command. L’objectif de cette campagne, qui a mobilisé 2 250 avions alliés (dont 1 800 américains) était de détruire l’armée de l’air irakienne qui entretenait une force de 500 MiG-29, MiG-25, MiG-23 et Mirage F1 ainsi que détruire les Scuds et les centres de commandement et de communication de l’armée irakienne, dans le but d’affaiblir les troupes irakiennes au sol. Les défenses anti-aériennes irakiennes s’avèrent inefficaces, seulement 75 avions de la coalition sont perdus dont 44 dus aux tirs ennemis.

Alors que le l’Irak accepte un cessez-le-feu sous la pression de l’URSS, la coalition rejette la proposition mais déclare que les forces irakiennes battant en retraite ne seront pas attaquées, leur donnant 24 heures pour évacuer le Koweït.

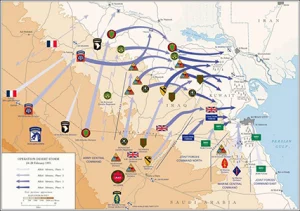

L’opération terrestre débute dans la nuit du 23 au (le à 07h00 du matin pour les 12 500 soldats français). Nommée Desert Sabre (« Sabre du désert »), elle a duré (symboliquement) cent heures. Les blindés de la coalition traversent la frontière koweïtienne et se dirigent vers Koweït. Le M1 Abrams américain, le Challenger 1 britannique et le M-84 s’avèrent bien supérieurs aux chars irakiens (Type 69 et T-72). L’utilisation du GPS et de la reconnaissance aérienne permet de savoir la localisation exacte de l’ennemi. L’événement le plus tragique de l’opération (pour la coalition) a lieu le lorsqu’un Scud irakien est lancé contre une caserne militaire de Dhahran en Arabie saoudite, tuant vingt-huit soldats américains.

La neutralisation de la garde républicaine irakienne, composée des unités de blindés les plus dangereuses pour la coalition internationale, fut un objectif stratégique. Cette formation se tenait à l’intérieur du territoire irakien. La bataille de 73 Easting livrée les et dans le Sud-Est de l’Irak, mettant hors de combat une centaine de blindés irakiens contre seulement un M2 Bradley américain perdu pendant l’opération, a été le tournant de cette opération militaire.

Le , les Irakiens commencent à se retirer du Koweït en appliquant une politique de la terre brûlée : les troupes irakiennes mettent le feu aux puits de pétrole koweïtiens. Un long convoi irakien se forme le long de l’autoroute Koweït-Irak (autoroute 80) : presque entièrement détruit par les avions de la coalition, cette autoroute deviendra connue sous le nom de « Highway of Death » (signifiant « Autoroute de la mort »).

Le , le président américain George H. W. Bush déclare un cessez-le-feu, mettant fin à l’opération. Le , l’émir du Koweït, Jaber al-Ahmad al-Sabah, rentre au pays après avoir passé plus de huit mois en exil.

Forces en présence et pertes

Effectifs des belligérants

Effectifs et équipements de l’armée irakienne au Koweït et dans la région :

![]() Irak : 530 000 hommes, 2 600 chars d’assaut (T-72 T-62 T-55 (sur 4 000), 1 500 pièces d’artillerie (sur 2 700), 1 700 véhicules blindés (sur 2 500), 240 avions de combat (sur 500)

Irak : 530 000 hommes, 2 600 chars d’assaut (T-72 T-62 T-55 (sur 4 000), 1 500 pièces d’artillerie (sur 2 700), 1 700 véhicules blindés (sur 2 500), 240 avions de combat (sur 500)

Effectifs de la coalition : 938 545 hommes

États-Unis : 535 000 hommes, 80 navires, 6 porte-avions, 2 navires-hôpitaux, des sous-marins, 1 350 avions, 1 500 hélicoptères, 1 000 chars d’assaut, 2 000 blindés, 1 800 pièces d’artillerie

États-Unis : 535 000 hommes, 80 navires, 6 porte-avions, 2 navires-hôpitaux, des sous-marins, 1 350 avions, 1 500 hélicoptères, 1 000 chars d’assaut, 2 000 blindés, 1 800 pièces d’artillerie Arabie saoudite : 118 000 hommes, 21 navires, 145 avions, 550 chars d’assaut, 1 840 blindés, 500 pièces d’artillerie

Arabie saoudite : 118 000 hommes, 21 navires, 145 avions, 550 chars d’assaut, 1 840 blindés, 500 pièces d’artillerie Turquie : 95 000 hommes, 92 avions dont 42 envoyés en renfort par l’OTAN (surveillance de la frontière sans participation aux combats)

Turquie : 95 000 hommes, 92 avions dont 42 envoyés en renfort par l’OTAN (surveillance de la frontière sans participation aux combats) Royaume-Uni : 36 000 hommes (terre : 29 000, air : 4 000, mer : 3 000), aidés de 78 avions, 80 hélicoptères, 23 navires, 180 chars d’assaut, 300 blindés légers et 76 pièces d’artillerie (SAS dans la guerre du Golfe)

Royaume-Uni : 36 000 hommes (terre : 29 000, air : 4 000, mer : 3 000), aidés de 78 avions, 80 hélicoptères, 23 navires, 180 chars d’assaut, 300 blindés légers et 76 pièces d’artillerie (SAS dans la guerre du Golfe) Égypte : 35 600 hommes (Corps expéditionnaire égyptien durant la deuxième guerre du Golfe), 300 chars d’assaut, 100 blindés légers, plusieurs pièces d’artillerie

Égypte : 35 600 hommes (Corps expéditionnaire égyptien durant la deuxième guerre du Golfe), 300 chars d’assaut, 100 blindés légers, plusieurs pièces d’artillerie Émirats arabes unis : 40 000 hommes, confortés de 15 navires, 80 avions et 200 blindés

Émirats arabes unis : 40 000 hommes, confortés de 15 navires, 80 avions et 200 blindés Oman : 25 500 hommes, auxquels s’ajoutent 4 navires, 63 avions et 50 chars)

Oman : 25 500 hommes, auxquels s’ajoutent 4 navires, 63 avions et 50 chars) Syrie : 20 800 hommes, 300 blindés

Syrie : 20 800 hommes, 300 blindés France : 19 000 hommes (terre : 12 000, air : 1 160, mer : 2 400, réserves à Djibouti : 3 400), 15 navires, 60 avions, 120 hélicoptères, 40 chars d’assaut, 100 chars légers, 600 blindés, 18 pièces d’artillerie (opération Daguet)

France : 19 000 hommes (terre : 12 000, air : 1 160, mer : 2 400, réserves à Djibouti : 3 400), 15 navires, 60 avions, 120 hélicoptères, 40 chars d’assaut, 100 chars légers, 600 blindés, 18 pièces d’artillerie (opération Daguet) Koweït : 22 000 hommes, 30 avions (15 Mirage F1 CK1 et CK2 + 15 A4 SKYHAWK) et 34 hélicoptères

Koweït : 22 000 hommes, 30 avions (15 Mirage F1 CK1 et CK2 + 15 A4 SKYHAWK) et 34 hélicoptères Maroc : 17 000 hommes, quelques chars

Maroc : 17 000 hommes, quelques chars Pakistan : 10 000 hommes

Pakistan : 10 000 hommes Allemagne : 5 navires, 18 avions, équipements radars déployés en Turquie dans le cadre de l’OTAN, divers équipements militaires envoyés en Israël pour sa protection (des blindés de détection de gaz toxiques, 10 hélicoptères, 2 sous-marins, des missiles, etc.) (n’a pas participé directement au conflit contre l’Irak)

Allemagne : 5 navires, 18 avions, équipements radars déployés en Turquie dans le cadre de l’OTAN, divers équipements militaires envoyés en Israël pour sa protection (des blindés de détection de gaz toxiques, 10 hélicoptères, 2 sous-marins, des missiles, etc.) (n’a pas participé directement au conflit contre l’Irak) Bahreïn : 7 400 hommes

Bahreïn : 7 400 hommes Bangladesh : 6 000 hommes

Bangladesh : 6 000 hommes Canada : 2 700 hommes (opération Friction : 3 navires, 37 avions, un hôpital de campagne)

Canada : 2 700 hommes (opération Friction : 3 navires, 37 avions, un hôpital de campagne) Italie : 1 950 hommes, 5 navires, 22 avions

Italie : 1 950 hommes, 5 navires, 22 avions Nigeria : 500 hommes

Nigeria : 500 hommes Niger : 800 hommes

Niger : 800 hommes Argentine : 900 hommes, 2 navires

Argentine : 900 hommes, 2 navires Australie : 600 hommes, 3 navires, 2 unités médicales

Australie : 600 hommes, 3 navires, 2 unités médicales Nouvelle-Zélande : 2 avions de transport, 1 unité médicale de 40 personnes

Nouvelle-Zélande : 2 avions de transport, 1 unité médicale de 40 personnes Espagne : 500 hommes, 7 navires

Espagne : 500 hommes, 7 navires Sénégal : 495 hommes (dont 92 tués dans un crash d’un C-130 de l’armée saoudienne)

Sénégal : 495 hommes (dont 92 tués dans un crash d’un C-130 de l’armée saoudienne) Belgique : 400 hommes, 5 navires, 12 avions et des munitions pour les alliés (N’a pas participé aux opérations contre l’Irak, 12 F-16 en défense en Turquie.)

Belgique : 400 hommes, 5 navires, 12 avions et des munitions pour les alliés (N’a pas participé aux opérations contre l’Irak, 12 F-16 en défense en Turquie.) Corée du Sud : 1 avion de transport, 1 unité médicale

Corée du Sud : 1 avion de transport, 1 unité médicale Pays-Bas : 400 hommes, 3 navires, des équipements radars

Pays-Bas : 400 hommes, 3 navires, des équipements radars Grèce : 200 hommes, 1 navire

Grèce : 200 hommes, 1 navire Sierra Leone : 200 hommes

Sierra Leone : 200 hommes Honduras : 150 hommes

Honduras : 150 hommes Hongrie : 1 unité médicale de 37 personnes

Hongrie : 1 unité médicale de 37 personnes Danemark : 1 navire, 1 unité médicale, des missiles déployés en Turquie dans le cadre de l’OTAN

Danemark : 1 navire, 1 unité médicale, des missiles déployés en Turquie dans le cadre de l’OTAN Norvège : 1 navire

Norvège : 1 navire Portugal : 1 navire

Portugal : 1 navire Pologne : 1 hôpital de campagne de 130 personnes, 2 navires-hôpitaux

Pologne : 1 hôpital de campagne de 130 personnes, 2 navires-hôpitaux Roumanie : 1 hôpital de campagne de 360 hommes, 1 unité de décontamination chimique de 160 hommes

Roumanie : 1 hôpital de campagne de 360 hommes, 1 unité de décontamination chimique de 160 hommes Suède : 1 hôpital de campagne avec 525 personnes

Suède : 1 hôpital de campagne avec 525 personnes Tchécoslovaquie : 1 unité de lutte antichimique forte de 300 hommes, protégée par 37 soldats

Tchécoslovaquie : 1 unité de lutte antichimique forte de 300 hommes, protégée par 37 soldats Singapour : 35 médecins militaires

Singapour : 35 médecins militaires

Une des particularités de la guerre est le nombre important de pays (34) y ayant participé, qui plus est tous contre le camp irakien. Les besoins en pétrole d’un nombre croissant de pays, le paroxysme de l’anti-impérialisme, des mouvements pour la paix et la démocratie expliquent une telle intervention. Cela faisait plus de 23 ans et la guerre des Six Jours qu’aucune annexion ne s’était produite. La guerre civile libanaise touche à sa fin et l’URSS s’est retirée d’Afghanistan. De plus, l’Union soviétique, et par ricochet les États-Unis, membres du Conseil permanent de l’ONU, cessent d’user de leur veto. L’Union soviétique est en effet dans la période de perestroïka et de glasnost, ce qui éloigne chez les Américains la peur qu’un régime communiste profite de la guerre pour se mettre en place. De même, ils redoutent peu l’arrivée d’un régime islamiste hostile aux Occidentaux, de par la faible influence de l’Iran et les bonnes relations en façade entre la république islamique du Pakistan et les États-Unis. La volonté pour les anciens États satellites de l’URSS de démontrer leur aptitude à intervenir sans Moscou est également un facteur d’intervention.

Pertes des belligérants

Pertes militaires de la coalition occidentale

Au total, dans toute l’opération Tempête du Désert, les pertes de la coalition sont de 240 morts et 776 blessés, qu’il convient d’ajouter aux 138 soldats tués et 2 978 blessés hors combats, dans divers accidents, depuis Bouclier du Désert ; 41 militaires alliés étaient par ailleurs prisonniers des Irakiens. 81 aéronefs (dont 48 américains, 7 britanniques et 3 saoudiens) sont détruits.

- États-Unis : 148 morts, 458 blessés, 60 avions (34 abattus, 26 accidentés), 15 hélicoptères, 18 chars M1 Abrams, 20 VCI M2/M3 Bradley (dont 17 détruits par des tirs amis), une pièce d’artillerie, deux navires (USS Tripoli et USS Princeton (en)) sont mis hors de combat par des mines.

- Royaume-Uni : six morts, six blessés, sept avions.

- Arabie saoudite : dix-huit morts, vingt blessés, deux avions.

- Contingents arabes : treize morts, 43 blessés.

- France : trois morts, vingt-sept blessés, deux avions, deux hélicoptères Gazelle (pertes des aéronefs accidentelles).

- Italie : un avion.

- Sénégal : 92 morts dans un crash d’un Lockheed C-130 Hercules de l’armée saoudienne le , huit blessés.

Pertes irakiennes

Les chiffres des pertes irakiennes varient très largement selon les sources. En 1998, Libération indique qu’il est « impossible d’avancer des statistiques sérieuses sur les pertes irakiennes. Propagande et désinformation font varier les estimations de 4 000 à 400 000 morts ».

Aucun bilan global n’est également donné par le gouvernement irakien. Le premier ministre irakien Saadoun Hammadi déclare seulement le que « les 26 premiers jours de l’offensive ont fait 20 000 morts et 60 000 blessés ». Pour le bombardement de l’abri d’Amiriya par l’aviation américaine, les estimations sont d’environ quatre cents morts, tous civils.

En 1992, les universitaires américains Robert W. Tucker (en) et David C. Hendrickson donnent les bilans suivants, donnés par différentes sources :

- 100 000 morts dans les bombardements précédant l’offensive terrestre, selon une source non officielle du Pentagone

- 100 000 soldats tués (avec une marge d’erreur possible de 50 %) et 300 000 blessés, selon une source de la Defense Intelligence Agency (DIA)

- Entre 25 000 et 150 000 morts d’après d’« autres observateurs »

- Moins de 5 000 civils tués dans les bombardements

En 2002, l’universitaire américain Stephen Alan Bourque chiffre les pertes irakiennes entre 25 000 et 50 000 tués, 80 000 prisonniers, 3 300 chars, 2 100 véhicules blindés de transport de troupes et 2 200 pièces d’artillerie

En 2016, The Daily Beast donne un bilan de 25 000 à 65 000 soldats irakiens tués et 75 000 blessés.

En 2001, le capitaine français Ludovic Monnerat donne un bilan bien plus faible pour les pertes irakiennes : 3 000 à 5 000 morts, 8 000 à 15 000 blessés, 86 000 prisonniers dont 2 500 blessés.

Le nombre de soldats irakiens faits prisonniers est officiellement de 86 743 selon la coalition.

En juin 1991, l’avocat Dominique Tricaud, membre de la Commission d’enquête « Vérité sur la guerre du Golfe », déclare estimer les pertes irakiennes entre 35 000 et 45 000 morts pour les civils et à entre 85 000 et 110 000 morts pour les militaires.

Concernant les pertes matérielles irakiennes, la DIA donne le bilan suivant en :

- 4 000 chars détruits sur 4 230 déployés

- 2 140 pièces d’artillerie détruites sur 3 110

- 1 856 blindés légers transporteurs de troupes détruits sur 2 870

- 7 hélicoptères détruits sur 160

- 103 avions détruits sur 809 (139 avions trouvent également refuge en Iran, mais ils sont saisis par le gouvernement iranien qui refusera de les rendre)

- Les 60 vaisseaux irakiens et les 28 navires pris au Koweït sont tous coulés.

Un autre bilan donne 139 avions (plus 114 réfugiés en Iran), 8 hélicoptères, 74 bateaux, 2 089 chars, 856 véhicules de transport, 2 140 pièces d’artillerie. Un total de quarante victoires aériennes alliées a eu lieu, 27 par des missiles AIM-7M, dix par des missiles AIM-9M/P, deux hélicoptères détruits au canon par des A-10, un autre détruit en vol par une bombe à guidage laser tirée depuis un F-15E Strike Eagle.

Le général français Maurice Schmitt, chef d’État-Major des armées, estime que moins de 5 000 civils irakiens ont été tués par les bombardements de la coalition. Le colonel américain Kenneth Rizel estime à 3 000 le nombre de morts chez les civils.

Pertes civiles dans les autres pays

- Koweït : 1 082 morts durant le conflit, 625 disparus, quatre cents tués par engins explosifs en 1991 (durée estimée pour un déminage total : vingt ans), milliers de blessés.

- Jordanie : quatorze morts, vingt-six blessés (chauffeurs de poids-lourds pris dans les bombardements alliés sur la route Amman-Bagdad).

- Israël : deux morts et 229 blessés par tir de Scud irakien sur le pays qui est resté neutre.

- Arabie saoudite : deux morts, 76 blessés.

Conséquences

Destructions des infrastructures

Pour le colonel Kenneth Rizel (2001), l’application de la théorie des cinq cercles du colonel John A. Warden III durant la guerre, en ciblant les infrastructures matérielles et en préconisant l’usage de bombardements stratégiques couplés à des bombes guidées, aurait connu un succès indéniable, bien qu’elle fût moralement problématique. Ainsi, selon lui, cette campagne aérienne aurait permis d’éviter nombre de « dégâts collatéraux », ne faisant que 3 000 morts chez les civils de façon directe malgré le largage de 88 000 tonnes de bombes en 43 jours. En revanche, la destruction des usines hydroélectriques et autres installations électriques, qui a permis d’anéantir les capacités de command and control (en) de l’armée irakienne, a provoqué l’explosion d’épidémies de gastro-entérites, de choléra et de typhoïde, en empêchant le fonctionnement des centres de traitement d’eau potable et d’eau usagée. 100 000 civils ont pu ainsi être touchés indirectement, tandis que le taux de mortalité infantile aurait doublé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’enregistre aucun cas de choléra en 1990, plus de 1 200 en 1991 et plus de 1 300 en 1994. La typhoïde était passée d’environ 1 600 cas en 1990 à plus de 24 000 en 1994.

Le rapport d’une mission de l’ONU, dirigée par le sous-secrétaire Martti Ahtisaari, envoyée en pour évaluer les besoins humanitaires de l’Irak, décrit l’état du pays comme « quasi-apocalyptique ».

Un autre rapport de l’ONU, de 1999, souligne les effets à plus long terme de cette campagne de bombardements qui a anéanti la plupart des infrastructures nécessaires à la survie de la société (eau, électricité, hôpitaux, etc.). Selon ce rapport, le taux de mortalité à l’accouchement est passé de 50 pour 100 000 en 1989 à 117 en 1997, tandis que le taux de mortalité infantile (compris pour inclure les enfants de moins de 5 ans), est passé pendant la même période de 30 pour 1 000 à plus de 97 pour 1 000; entre 1990 et 1994, il avait été multiplié par 6. Avant la guerre, en 1990, l’Irak produisait environ 8 900 millions de watts; en 1999, ce chiffre avait été réduit à 3 500. Cette réduction drastique est due à la fois aux bombardements aériens et aux sanctions économiques appliquées ensuite par l’ONU (résolution du Conseil de sécurité des Nations unies no 661 ; la résolution 687 d’ permettait l’envoi de denrées alimentaires et de fournitures médicales, mais pas des matériaux nécessaires à la reconstruction du réseau électrique et d’eau potable). La difficulté essentielle tient à la distinction entre les morts indirectes causées par les bombardements et celles causées par les sanctions, qui ont empêché la reconstruction du pays.

Alors qu’il était largement admis que les sanctions avaient provoqué une augmentation importante de la mortalité infantile, les recherches menées à la suite de l’invasion de l’Irak en 2003 ont montré que les données fréquemment citées avaient été falsifiées par le régime de Saddam Hussein et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation de la mortalité infantile en Irak après 1990 et pendant la durée des sanctions.

Autres préjudices humains

La guerre du Golfe a généré une nouvelle entité pathologique : le syndrome de la guerre du Golfe.

Par ailleurs, l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri par la Coalition suscite des polémiques sur les conséquences sanitaires pour les militaires des deux camps et la population locale qui ont été exposés aux vapeurs, nanoparticules, particules et fumées de ces munitions.

Entre 320 et 800 tonnes d’uranium appauvri ont été tirées par la coalition. Entre 1994 et 2003, le nombre de malformations congénitales pour 1 000 naissances vivantes à la maternité de Bassorah avait été multiplié par 17, passant de 1,37 à 23 dans le même hôpital. En 2004, l’Irak présentait les plus hauts taux de leucémie et lymphome au monde.

Après la guerre, la plupart des 300 000 Palestiniens vivant au Koweït, soupçonnés de soutenir l’Irak, sont expulsés.

Coût financier

Le Quid 2000 indique :

- Irak : 500 milliards de dollars de destructions pour faits de guerre depuis 1980 en incluant la guerre Iran-Irak (300 milliards de destructions militaires et 200 de destructions civiles), plus 200 de réparations dues à l’Iran et au Koweït. La dette concernant les fournisseurs étrangers dépassant les 50 milliards a été effacée en grande partie après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003.

- Koweït : 20 milliards de dollars de destructions.

- États-Unis : 61,1 milliards de dollars de dépenses militaires, dont 43,1 furent remboursés par des pays alliés (Arabie saoudite : 16,8 ; Koweït : 11,1 ; Japon : 9,4 ; Allemagne : 6,6 ; Émirats : 4 ; Corée du Sud : 0,17 ; autres États : 0,02).

- Arabie saoudite : 60 milliards de dépenses militaires et d’aides économiques.

- France : 1,2 milliard de $ de dépenses militaires, plus pertes des exportations en Irak estimé à 3 milliards.

- Royaume-Uni : 1,23 milliard de $ de dépenses militaires, 1,7 milliard de pertes économiques.

- Turquie : 7 milliards de $ pertes économiques, 2,4 milliards d’aide de la part de l’Arabie saoudite, du Koweït, de l’Allemagne et de la CEE.

- Jordanie : 3 à 4 milliards de pertes économiques.

- L’ensemble des nations arabes a estimé au total les pertes financières à 800 milliards de $.

1,88 milliard de gallons d’essence ont été consommés sous la juridiction du U.S. Central Command durant les opérations Desert Shield et Desert Storm entre le et le . Soit 44,8 millions de barils en 295 jours.

Bilan écologique et déminage

Article connexe : Ports du Koweït#Sabotages durant la Guerre du Golfe de 1991

En plus des destructions dues à tout conflit militaire et de l’impact sanitaire de l’uranium appauvri, il y eut un désastre écologique régional dû à l’incendie de 732 puits de pétrole koweïtiens par les forces irakiennes qui voulaient ainsi obscurcir le ciel dans l’idée de gêner l’activité aérienne de la Coalition et de nuire à l’économie mondiale, environ vingt millions de tonnes de pétrole furent déversées dans le sol.

Sur le quart sud du Koweït, une fumée noire s’éleva à 600 mètres du sol. La visibilité fut réduite de 25 à 4 km dans la région et il y eut une chute de la température jusqu’à −10 °C. Les conditions météorologiques furent modifiées jusqu’à 500 km à la ronde. Des traces de fumée furent retrouvées sur l’Himalaya. Le dernier puits fut éteint le .

Lors de la marée noire due à l’ouverture volontaire du terminal de Mina al Ahmadi par l’Irak le , 800 000 tonnes de pétrole brut se répandirent dans le golfe Persique et polluèrent les côtes koweïtiennes, saoudiennes et iraniennes. Un bombardement mené par des F-111 de l’USAF pour limiter l’écoulement du brut et incendier le pétrole ainsi que les mesures prises telles que des barrages flottants ont limité les dégâts.

Les autorités irakiennes après la guerre du Golfe ont déclaré qu’ils avaient mouillé 1 157 mines marines dans le Golfe Persique. 1 240 ont été détruites par la coalition internationale, car il y avait des mines de la guerre Iran-Irak. Les bâtiments européens en ont détruit à eux seuls 898 et à l’intérieur de ces unités européennes, les chasseurs de mines de la classe Tripartite français, belges et néerlandais en ont détruit 530.

Couverture médiatique

La couverture médiatique de la guerre du Golfe a été très importante. Elle a eu lieu à un moment où les progrès technologiques de la télévision la mettaient en mesure de présenter instantanément et en direct, des images de n’importe où dans le monde. Donc, elle a été télévisée dès le début. Une grande majorité des réseaux de télévision ont compté sur les informations et les images fournies par l’armée. Avec l’aide de nouvelle technologie, la couverture de la guerre a changé, les médias ont eu accès à des innovations militaires, telles que des images obtenues à partir d’armes équipées de caméras. Pour la première fois, la population a pu assister en direct à des scènes inquiétantes de la guerre. En d’autres mots, les gens ont pu voir un missile en action..

CNN, en avance sur ses rivaux

Article connexe : Ports du Koweït#Sabotages durant la Guerre du Golfe de 1991

Les trois principales chaînes télévisées américaines (ABC, CBS et NBC) étaient présentes sur le terrain et ont couvert la guerre en direct. Cependant, la couverture de la guerre a surtout profité à la jeune chaîne CNN. Celle-ci s’est distinguée en étant la seule à proposer une diffusion de l’information en continu. Elle se fit immédiatement connaître comme la « chaîne de la guerre ». Saddam Hussein lui-même devait choisir CNN pour s’adresser aux nations occidentales.

Aux premiers jours du bombardement, les correspondants de CNN et leurs équipes ont été capables de réaliser un reportage radio en direct depuis une de leurs chambres à l’hôtel Rachid. De toutes les autres chaînes, CNN était la seule capable de réaliser cela, ce qui fut un gros succès pour elle. Parmi tous les correspondants de CNN, celui qui a retenu le plus l’attention est Peter Arnett. Il est, par la suite, devenu connu pour les polémiques sur ses reportages.

Communication gouvernementale

Article connexe : Ports du Koweït#Sabotages durant la Guerre du Golfe de 1991

Malgré la brièveté de la guerre, les communications de l’administration américaines pendant la guerre du Golfe ont été importantes. Ayant tiré les leçons de la Guerre du Viêtnam, le Pentagone a pris le contrôle de la diffusion des informations, en imposant certaines restrictions à la couverture de la presse. C’est-à-dire, créer une censure par rapport aux contenus qui allaient être présentés au public. Le but de cette censure était d’éviter d’affecter les opinions publiques arabes et de révolter les opinions publiques occidentales, au nom d’une injustice flagrante. Certains journalistes ont été choisis et ont eu l’autorisation d’aller dans un « press pool ». Les journalistes chanceux ont dû être accompagnés par des soldats, officiellement pour des raisons de sécurité. C’était la première fois, dans le cadre d’un événement tel qu’une guerre, que des journalistes devaient être escortés par des responsables militaires.

La presse a néanmoins tenté de se défendre contre les restrictions d’accès à l’information. Les rédacteurs en chef de la presse écrite et de la télévision ont collaboré pour effectuer la rédaction d’une lettre au président George Bush faisant part de leurs préoccupations concernant les restrictions imposées, particulièrement en Arabie saoudite.

Critiques du rôle des médias

Article connexe : Ports du Koweït#Sabotages durant la Guerre du Golfe de 1991

La guerre du Golfe fut également l’occasion de critiques sur l’influence des médias dans la perception de la guerre. Douglas Kellner (en), professeur à Columbia, affirma en 1992 qu’à cause des médias, la guerre avait été perçue comme un récit passionnant. Les grands réseaux de télévision américains (CBS) la présentaient du strict point de vue militaire américain. Il soutint également qu’au-delà de la guerre, il y avait un déséquilibre dans le traitement de l’information par les grandes chaînes de télévision et les autres médias.

En France, selon Marc Hecker de l’IFRI, les principaux journaux, à l’exception de quelques-uns comme Le Canard Enchaîné et L’Humanité, eurent une ligne considérant la guerre à venir comme inévitable, contribuant à faire accepter le conflit par l’opinion publique. Ce discours ne changea que dans les deux dernières semaines de la guerre, la presse écrite dénonça alors un mythe d’une « guerre propre » mais, en guise d’autocritique, rejeta le blâme sur leurs confrères de la presse télévisée et la communication des militaires.

Dans la fiction et la culture

Article connexe : Ports du Koweït#Sabotages durant la Guerre du Golfe de 1991

- Films

- Leçons de ténèbre, 1992, film documentaire de Werner Herzog.

- À l’épreuve du feu, 1996, film de guerre américain réalisé par Edward Zwick.

- Les Rois du désert, 1999, film d’action réalisé par David O. Russell.

- Jarhead : La Fin de l’innocence, 2005, film de guerre américain réalisé par Sam Mendes.

- Chanson

- La chanson « 1990 » (1991) du chanteur québécois Jean Leloup.

- La chanson « Desiigner » (2020) du rappeur français Freeze Corleone.

- Jeux vidéo

- Les jeux vidéo Conflict: Desert Storm (2002) et Conflict: Desert Storm II (2003) se déroulent durant la guerre du Golfe.

- Le jeu vidéo Battlefield 3 (2011) comprend une carte de jeu nommée Opération Tempête du désert.

- Le jeu vidéo Call of Duty: Black Ops 6 (2024) voit une partie de l’intrigue se dérouler en Irak pendant l’opération Tempête du désert.

Plusieurs carte de jeu et missions prennent la guerre du Golfe pour toile de fond.